地鐵因為速度快、運量大、單位能耗低的優點,能有效緩解地面擁堵和環境污染,已經成為市民綠色出行的重要交通工具。近年來,青島地鐵以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,在思想觀念、施工技術、管理體制、產業發展等方面緊跟時代步伐,通過對新技術、新方法、新工藝、新材料、新設備等的研究、應用,積極落實響應國家節能減排的政策與號召。那么你知道青島地鐵是怎么“節”盡所“能”推動節能降耗嗎?

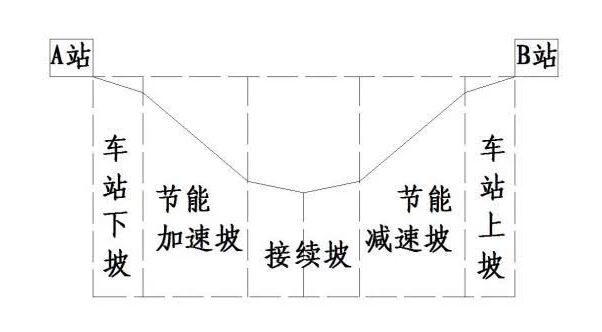

青島地鐵地下線路設計中廣泛采用節能坡方案。那到底什么是節能坡呢? 列車從(cong)車站啟動(dong)后借助下(xia)坡勢能(neng),增加列車的(de)加速度,從(cong)而達到節(jie)能(neng)目的(de)。而在(zai)列車進(jin)站時可(ke)借助上坡阻力(li),降低列車的(de)速度,減(jian)少制動(dong)發熱,節(jie)約(yue)(yue)環(huan)控系(xi)統用電。節(jie)能(neng)坡具(ju)有較好的(de)經濟效益。如3號線(xian)設置的(de)節(jie)能(neng)坡,每年可(ke)節(jie)約(yue)(yue)電能(neng)上百萬(wan)度。 青島(dao)地(di)(di)鐵11、13號線有很(hen)多的(de)(de)地(di)(di)面(mian)(mian)站。地(di)(di)面(mian)(mian)站在設計施(shi)工的(de)(de)過(guo)程(cheng)(cheng),就充分(fen)采(cai)(cai)用了節能(neng)理念。地(di)(di)上(shang)車站具備自然采(cai)(cai)光、通(tong)風(feng)條件(jian),工程(cheng)(cheng)師們通(tong)過(guo)分(fen)析城市的(de)(de)日照角度,根據車站位置考慮水平或(huo)垂直遮(zhe)陽設計,能(neng)夠有效減少照明、通(tong)風(feng)設備的(de)(de)使用,從而實(shi)現地(di)(di)上(shang)車站建筑的(de)(de)節能(neng)。 青島地鐵在運營過程(cheng)中,積極(ji)推動節能降耗和新(xin)技術的(de)應(ying)用,降低地鐵運營能耗。 青(qing)島地鐵11號線、13號線采用了智能照明(ming)技術。系統利用照度傳感器掌握地鐵內亮度,并(bing)按設定的運營模式自(zi)動開(kai)閉并(bing)自(zi)動調整照明(ming)燈(deng)具亮度,可(ke)達到照明(ming)節電10%~30%的效果。 照度(du)傳感器 細心的您會發現,在地鐵13號線地下車站全封閉站臺門上部設置可開啟通風窗。在空調季及冬季,站臺門上部的通風窗關閉,實現站內與區間隧道的隔離,達到保冷/保溫效果;而在非空調季時,將站臺門上部的通風窗打開,充分利用活塞風進行通風,以達到通風空調系統運行能耗的效果。 此(ci)外,青島地鐵還積極探索(suo)應用再生制(zhi)動(dong)能(neng)量吸收技(ji)術(shu)(shu)、空調系統風水聯動(dong)控制(zhi)技(ji)術(shu)(shu)、列車牽引節(jie)能(neng)技(ji)術(shu)(shu)等多種軌道交通節(jie)能(neng)新技(ji)術(shu)(shu),同時通過建立能(neng)耗(hao)統計分析機制(zhi)、制(zhi)定設備節(jie)能(neng)運行標準、定期開(kai)展用能(neng)檢查等措施(shi)進一步降低運營能(neng)耗(hao)。 節能降耗任重道遠,這不僅是政府和企業的社會責任,更是每一個市民的責任。在此我們也呼吁廣大市民,積極踐行節能環保理念,倡導綠色、低碳出行。地鐵在隧道中行駛并不像在平行公路上行駛,除了因為地下環境復雜外,地鐵隧道在建設過程中會有意制造地下坡度形成出站加速進站減速的效果,專業地講叫做“節能坡”。

- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24

- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25

- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09

- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27

- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27